Historique

Histoire du Couvent des Récollets à Paris

Le site des Récollets, à Paris, est au cœur d’une histoire fascinante qui s’étend sur plus de quatre siècles avec différentes périodes d’occupations laissant chacune des traces plus ou moins ancrées dans l’inconscient collectif.

Le Couvent des Récollets (1603-1789)

Le Couvent des Récollets est fondé en 1603 par l’ordre des Franciscains sous l’égide de Marie de Médicis. Cet ordre mendiant vivait en autarcie, dans un cadre verdoyant qui leur permettait de profiter de leurs récoltes et de prier dans la foi, le recueillement mais toujours avec une joie profonde.

Après leur départ vers le Canada où ils seront les premiers missionnaires et la révolution française, le couvent a été réaffecté à des usages industriels et sociaux. Un atelier de filature a rassemblé plus de 1200 femmes et enfants, une forge, et une caserne de grenadiers se sont succédés fin 1700.

La Période Hospitalière (1794-1968)

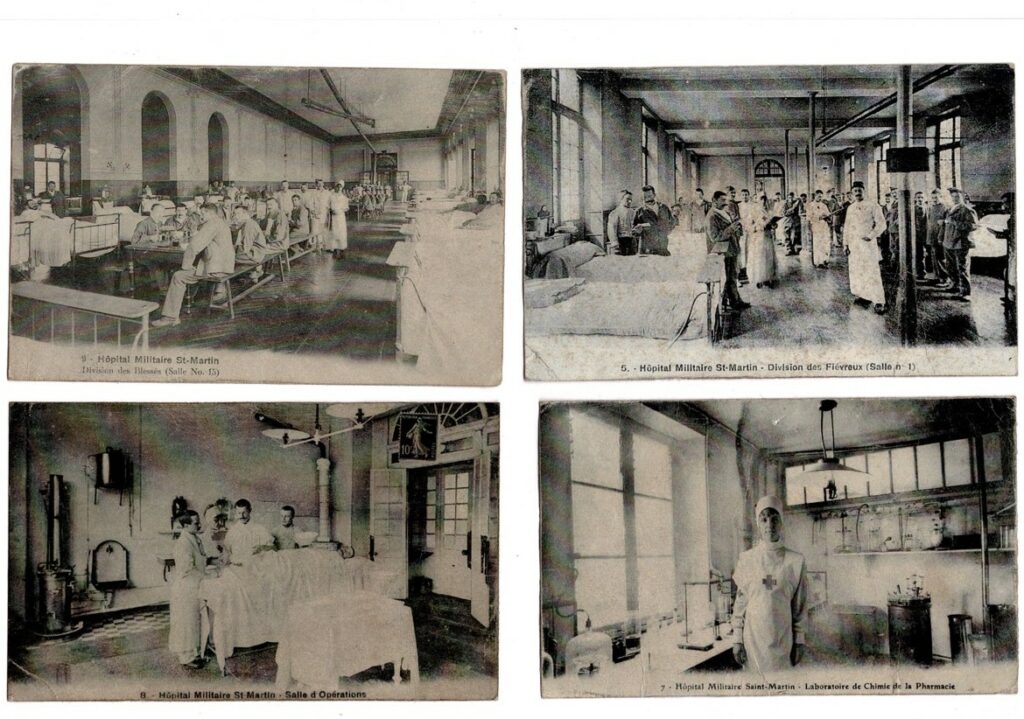

Planches photographiques du début du XXème siècle extraites de la série « la Présence » créée par Valentina Medda pour les 10 ans de la résidence

Le couvent subit ensuite une transformation radicale. À partir de 1794, le site devient un hôpital militaire pour les soldats blessés pendant les guerres napoléoniennes et la guerre de 1870. Le lieu est ensuite réaffecté en hospice pour vieillards et indigents. La période hospitalière dure presque deux siècles, et le site est marqué par la mémoire de Madeleine Favre, une infirmière si remarquable que l’on trouve des témoignages épistolaires plus émouvants les uns que les autres.

En 1860, par décret, l’hospice des Incurables est transféré du contrôle de l’Assistance publique au ministère de la Guerre et devient l’hôpital militaire Saint-Martin.

En 1913 l’établissement est renommé hôpital militaire Villemin, en hommage au médecin militaire Jean-Antoine Villemin (1827-1892), reconnu pour ses travaux sur la contagion de la tuberculose.

Ainsi, l’hôpital a porté successivement les noms de Saint-Martin et de Villemin au cours de son histoire.

Le soin, la prière, l’empathie, l’espoir, la ferveur, l’humanité, toutes ces valeurs se retrouvent depuis l’origine, et sont portées par des personnages qui continuent à nourrir notre mémoire.

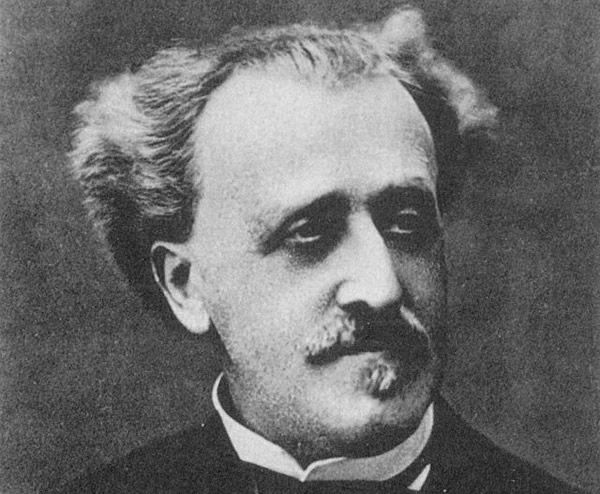

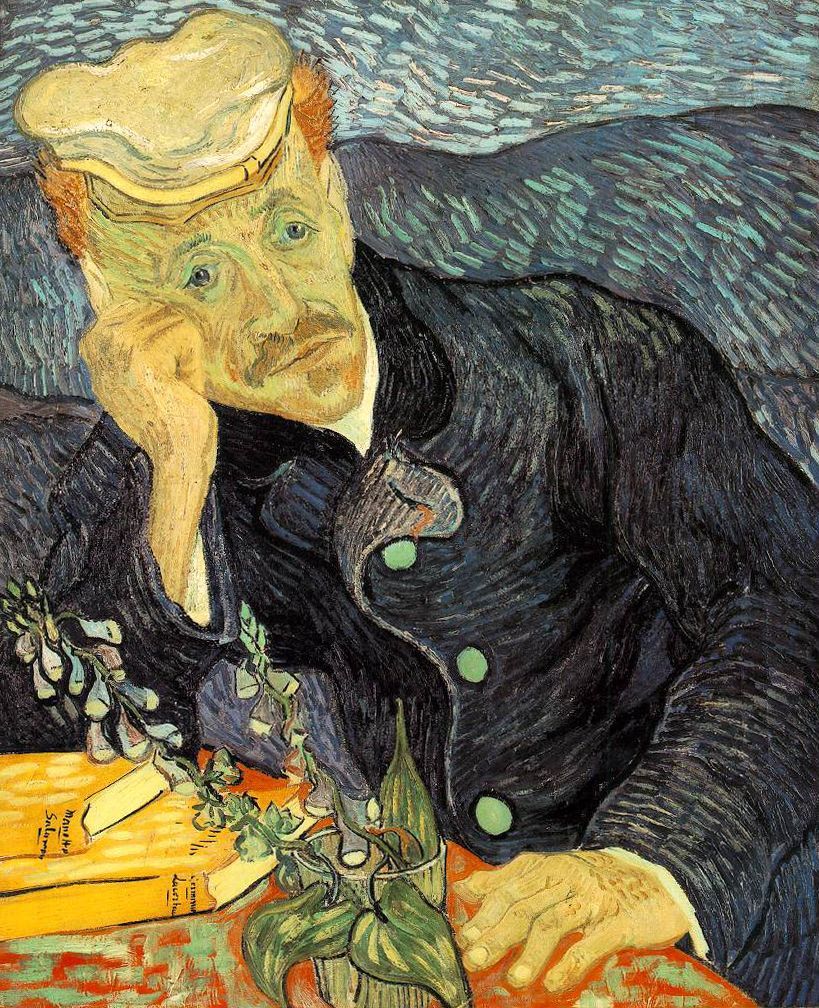

Le docteur Paul Ferdinand Gachet, sous son pseudonyme d’artiste Paul van Ryssel, construit ce pont encore solide aujourd’hui qui relie l’art à la science. Collectionneur d’art, médecin des derniers jours de Van Gogh, il fut surtout le médecin en chef de l’hôpital Saint Martin sous la Commune de Paris en 1871.

Un espace de culture de 1974 à aujourd’hui

Dans les années 1970, le site connaît une nouvelle vie en devenant un espace d’occupation pour l’École d’Architecture Paris Villemin.

À partir de 1990, il connait ses heures de gloire grâce un squat d’artistes dénommé « Les Anges des Récollets », donnant naissance à une mémoire artistique vivante.

Leur passage éphémère reste cependant mémorable et le site actuel en témoigne avec de nombreuses œuvres disséminées que l’on trouve au hasard de son chemin.

De ces mémoires superposées, entremêlées, confondues, oubliées, exacerbées et pourtant encore vivantes, le lieu a conservé, perdu, retrouvé puis imposé son nom, celui de 1603, le Couvent des Récollets.

La Restructuration (2000-2003)

Face à la dégradation du site, la Ville de Paris décide, en 2000, de lancer un projet de restructuration du site. Un concours est organisé, et l’équipe d’architectes Reichen et Robert, en collaboration avec la RIVP (Régie Immobilière de la Ville de Paris), remporte le projet. Le but est de transformer le couvent en résidence à l’image de la Villa Médicis qui avait tant marqué M. Lombardini, alors président de la RIVP.

Le site est inauguré en juillet 2003. Il devient une résidence pour artistes et chercheurs à l’international, avec 81 studios occupés par des créateurs et des chercheurs qui de par leurs activités nécessitent un séjour à Paris.

Depuis lors le centre des Récollets souhaite s’inscrire dans une mission Culturelle: convoquer la mémoire d’un lieu, d’une histoire, d’un patrimoine architectural, des traces matérielles et immatérielles au service de la création et de la recherche.